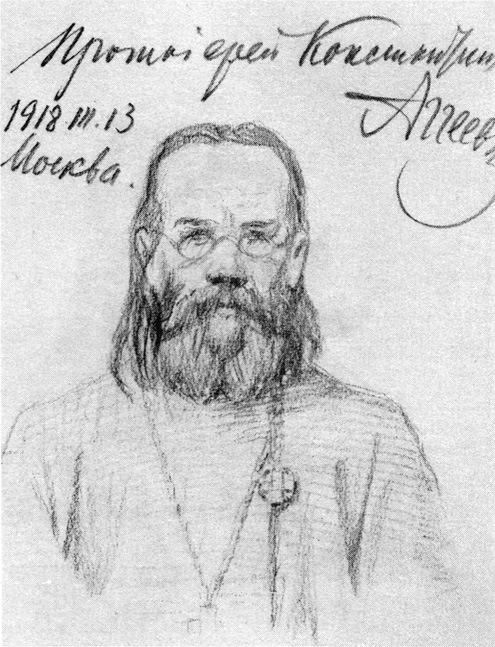

протоиерей Константин Аггеев

Протоиерей Константин Аггеев о религиозном понимании национализма …

Первая мировая война, 100-летие с начала которой отмечается в этом году, как известно, вызвала поначалу мощный всплеск патриотических настроений во всех европейских странах, принявших в ней участие. Причем патриотические чувства довольно часто перерастали в националистические настроения, что у немцев, к примеру, нашло выражение в крайне высокомерном и циничном отношении к своим противникам, а в российском обществе проявилось в охватившей широкие общественные круги ярой германофобии.

Рост националистических настроений заставлял российскую интеллектуальную элиту тех дней размышлять об их природе, но одни радовались всплеску «здорового национального самосознания», а другие били по этому поводу тревогу. Мы уже приводили разные взгляды на эту проблему, выказанные известным писателем и философом Д. С. Мережковским и вступившим с ним в полемику консервативным публицистом Г. А. Шечковым. Думается, что читателям будет небезынтересно ознакомиться и со статьей известного священника Константина Аггеева «Национализм и религия», опубликованной ровно сто лет назад, 9-10 декабря 1914 года, в газете «Биржевые ведомости».

Сразу же оговоримся, что предлагаемый читательскому вниманию материал не бесспорный, а личность его автора в консервативных кругах не раз подвергалась критике. Дело в том, что протоиерей Константин Маркович Аггеев (1868-1920) - видный богослов и церковный деятель - принадлежал к т.н. демократическому крылу русского духовенства, был одним из учредителей Петербургского религиозно-философского общества и Братства ревнителей церковного обновления в Петербурге, ратовавшего за созыв Поместного собора и ряд церковных реформ.

Он родился в крестьянской семье, окончил Тульскую духовную семинарию (1887) и Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1893). В 1893 г. был рукоположен в священника и направлен служить в Успенский собор г.Сувалки (Царство Польское). С 1900 г. отец Константин был настоятелем церкви Александра Невского при Николаевском институте в Киеве, а с 1903 г. служил в храмах при различных учебных заведениях Санкт-Петербурга, став в 1911 г. профессором богословия Психоневрологического института, а также профессором кафедры истории церкви Петербургских Высших женских курсов и Института высших коммерческих знаний. В 1915 г. отец Константин удостоился звания магистра богословия за труд, в котором он давал богословскую оценку понимания христианства известным русским консервативным мыслителем К.Н.Леонтьевым. Близкие отношения по литературной работе сложились у священника с такими деятелями как А.В.Карташев, С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев, Д.С.Мережковский, П.Б.Струве и другими представителями философской и литературной элиты тогдашнего российского общества. Во время Первой мировой войны священник служил во Всероссийском Земском союзе помощи больным и раненым воинам при Комитете Юго-западного фронта, иронично называя себя «земпоп». После Февральской революции он возглавил Учебный комитет при Святейшем Синоде и в апреле того же года был избран членом совета Всероссийского демократического союза духовенства и мирян. Протоиерей Константин Аггеев также являлся членом Поместного собора 1917-1918 гг., на котором был избран заместителем члена Высшего Церковного Совета. Во время гражданской войны он был расстрелян как контрреволюционер при занятии Крыма Красной армией.

Несмотря на неоднозначную репутацию этого, вне всякого сомнения, выдающегося пастыря Русской Церкви, представляется, что приводимая ниже статья не потеряла своей актуальности и сегодня и содержит хоть и полемичные, но интересные размышления автора о соотношении православной веры и националистических убеждений. Надеемся, что статья вызовет у читателей интерес и послужит поводом для дискуссии по этому не потерявшему до сегодняшнего дня актуальности вопросу.

Материал подготовлен доктором исторических наук Андреем Ивановым.

Священник Константин Аггеев «Национализм и религия»

I.

По современной терминологии национализмом называется извращенное национальное начало, - национальное начало, выродившееся в исключительный национальный эгоизм. Д. С. Мережковский существо национализма видит в «утверждении правды частной и относительной, как абсолютной, всеобщей и безотносительной». Также приблизительно определяет природу национализма и В. С. Соловьев, горячо боровшийся с ним в свое время.

Кн. Е. Н. Трубецкой в Москве, Д. С. Мережковский в Петрограде - люди существенно различного душевного склада, - одинаково предупреждают о возможном расцвете у нас национализма, благо и дурной пример не так близок... И что еще знаменательнее: об мыслителя выступают на борьбу с ним во имя высших религиозных ценностей.

Представляет ли действительность данные для означенных страхов, и не является ли наоборот, опасность призрачной?

Национализм есть неправда: об этом речь ниже. Но и в сфере национализма при данной его оценке могут быть и бывают различные оценки в направлении большей или меньшей лжи.

И мне кажется, прежде чем говорить о национализме перед судом религии, необходимо исключить в качестве объектов суждения такой тип националистов, который является просто невменяемым и который предусмотрен известными евангельскими словами о бисере: иначе всякая речь о национализме и религии является просто ненужной...

Я с своей стороны не могу отделаться от частого впечатления при чтении многих обличительных строк, направленных против национализма: присутствуешь при какой-то сознательной или бессознательной взаимной мистификации. Обличители и критики говорят о правде частной и абсолютной, а обличаемые в лучшем случае под шумок посмеиваются: что им «правда частная и абсолютная?!»...

Судите: в том же номере «Биржевых ведомостей», где напечатана статья Д. С. Мережковского, направленная против националистов, есть удивительные строки.

Известный писатель Побельтиц пишет в газете «Voissische Zeitung»: «мы вынуждены были расправиться с Бельгией. Иначе поступить мы не могли. Из всех воющих народов мы, германцы, самый благородный народ». А в других берлинских газетах находятся слова еще более удивительные. «Пограничные бои, к сожалению, идут с переменным счастьем, - вздыхают газеты. - Вчера мы были в Сувалках, сегодня же приходят к нам русские. Но Бог всегда находится на стороне сильных батальонов».

Ну разве не великолепны в своей непосредственности последние слова? Вот и говори тут о правде частной и абсолютной с таким националистом, когда он при воспоминании о разгроме Бельгии услаждается сознанием своей принадлежности к единственно благородному народу, а при воспоминании о варварствах в Сувалках религиозно умиляется: «Бог всегда на стороне сильных батальонов!».

Немцы - немцами: они молились своему «старому Богу», вероятно и тогда, когда чинили безобразие в алтаре православного Сувалкского собора...

Но и среди русских националистов есть такие, к которым подходить с религиозной меркой просто наивно.

Не так давно в редакцию «Нового времени» было прислано письмо по поводу травли газетой лиц немецкого происхождения. Письмо было напечатано на страницах той же газеты. В нем заключительные строки таковы: «Люди, у которых подымается перо для травли несчастных, не достойны носить звание литератора и христианина».

«Недостойны носить звания христианина!» Нашли чем попрекнуть! Сотрудник «Нового времени» наставительно поучает наивную: «Оставим, - говорит он, - в стороне христианство: за ним легко укрыть что угодно, когда нет доводов».

Что может быть яснее и короче? Разве только - связь Бога и сильных батальонов в немецких головах...

Вот говори и здесь о «правде частной и абсолютной»!

В указанных националистах - явный налет цинизма в отношении религии.

Но есть националисты и невменяемые по убожеству религиозной мысли.

«Утро России» в статье «Петроградские туманы» не жалеет сильных слов по адресу Д. С. Мережковского за его доклад о национализме в религиозно-философском обществе, главная мысль которого была изложена в «Биржевых ведомостях». Московская газета вспоминает про «петроградскую слякоть и сырость, болотные туманы и испарения, которые рождают болезненно-хилые мысли и рассуждения о несовместимости христианства и национализма». По поводу определения национализма, данного Д. С. М[ережковским], газета победоносно вещает: «Совершенно верно, - национализм есть национальная правда, относительная и частная, но, ведь, несколькими строками ниже (раз[умеется] ст[атья] в «Бирж[евых] Вед[омостях]») Мережковский высказывает элементарную истину, что «нельзя утверждать целого, не утверждая частей. Нельзя утверждать всеобщую и всечеловеческую правду христианства, не утверждая отдельных и частных правд национальных».

Как вам нравится эта арифметика, примененная к религии?! «Нельзя утверждать всеобщую и всечеловеческую - иначе сказать абсолютную (в этом, ведь, смысле и употребляются означенные термины) - правду христианства, не утверждая отдельных и частных правд национальных». Абсолютная правда - это просто частные правды, сложенные вместе...

Вот и говорите здесь о национализме и религии, когда самая природа религиозного является чем-то вроде 2+2=4... То же предусмотрено в вечной книге апостола Павла о молоке, которыхм нужно питать иных прежде, чем переходить к твердой пище...

II

Определение национализма, предложенное Д. С. Мережковским, при всей его правильности представляется мне отвлеченным: недостаток неизбежный, когда живое явление жизни превращается в формулу.

Я постараюсь остаться на той же субъективной почве, на которой стоял при уяснении природы национального начала.

Самоутверждение личности, которое является прародителем самоутверждения национального, лежит на грани с личным эгоизмом, грехом, с религиозной точки зрения. Как религиозная добродетель, самоутверждение личности заключает в себе два необходимых признака: живое сознание постоянного долга усовершенствования по идеалу богоподобия и живое сознание своей общности, своего родства с другими людьми. Личный эгоизм - грех - заключает в себе начало самодовольства и разобщенности и разъединения с другими людьми.

Верно это и в отношении национального начала и национализма.

Национальное самоутверждение, как религиозная добродетель, заключает в себе переживание нацией своей миссии как религиозного долга, и именно в силу этого переживание своей общности со всеми со всем человечеством, в общей прогресс которого оно несет и свою лепту.

Национализм как грех есть утверждение нацией себя как самоцели: в благе ее, и только в этом - начало и конец всех стремлений. В. С. Соловьев сознание нацией своего долга называл сознанием необходимости национальной жертвы. И пусть сделанная им с этой точки зрения оценка некоторых факторов прошлого нашей истории является неправильной, но отождествление национального признания с религиозно-обязательной национальной жертвой безусловно справедливо. В национализме этого сознания как раз не бывает: здесь из нации нет никакого выхода, а без этого нет места ни долгу, ни жертве.

Первая черта ведет за собой и другую. Если нация - самоцель, то все другие нации не соработники для нее на общей ниве Божией, а лишь средство для ее благополучия. Мы - только народ Божий, а остальные народы призваны служить нам, - так переживает себя национализм, а отсюда слышны уже слова немецкого писателя: «германцы самый благородный народ в мире»..., а еще дальше: «Бог всегда на стороне сильных батальонов»...

И личное, и семейное, а за ними и национальное самоутверждение лежит на грани с простым эгоизмом. Человеку свойственно идти, к сожалению, по линии наименьшего сопротивления теми «широкими вратами», которые по евангельскому слову «ведут к погибели». Не помню, где тот же В. С. Соловьев предупреждал против семейного эгоизма, и его слова нужно помнить многим, так называемым «благочестивым» семьям. Бывают семьи, - говорил он, - отличающиеся большими добродетелями: тесная связь, соединяющая членов, доходит до полной готовности взаимных пожертвований. И вместе с тем, полная отчужденность от всего мира, полная безучастность к горю и радостям других. Холодно в этой семье! И даже самая добродетельность ее членов кажется профанацией подлинной добродетели. И понятно почему: здесь, по справедливому слову В. С. С[оловьева], мы видим «расширенный и замкнувшийся эгоизм», который ни в чем не уступает эгоизму личному.

Такая же опасность грозит и национальному началу.

Как ни велика и ни высока ценность нации, как ни велика обязанность в отношении к ней каждого ее сына, все же абсолютная ценность не в ней. «Азм есть Господь Бог твой, да не будут тебе бози иные разве Мене» - вот верховное благо человека и только неразрывною связью с этим Абсолютным Благом национальное начало приобщается к вечным ценностям. Оторвавшись от Бога, сделавши себе самого самодовлеющей ценностью, или что тожеабсолютным добром, национальное начало превращается в простой национальный эгоизм, которому религиозная цена такая же, как эгоизму личному и семейному.

Я думаю, ни в одной книге не содержится так много великих предупреждений против национализма, как в Святом Евангелии.

Чем больше вчитываешься в эту книгу, тем больше убеждаешься, что Голгофская трагедия совершилась больше всего на почве национализма.

Юридически начальники еврейские выставили против Спасителя обвинение в богохульстве, но в действительности несмываемым «преступлением» Иисуса Христа в глазах евреев было то, что Он не только не разделял их национализма, но боролся с ним на протяжении всей Своей жизни. Нет сомнения, Спасителя признали бы Мессией те же Каиафа и Анна, если бы только Он ответил их национальным мечтаниям. Все страницы Евангелия говорят за это. Но вот один Евангельский факт, мимо которого проходят обычно без должного внимания.

Впервые со всею определенностью смерть Спасителя была предрешена на экстренном собрании начальников евреев после великого Его чуда воскрешения Лазаря. И послушайте, каковы были мотивы этого предрешения. «Этот Человек много чудес творит, - говорили на совете первосвященников и фарисеев. - Если оставим Его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом нашим и народом». А Каиафа докончил недосказанное: «лучше нам, - сказал он, - чтобы один человек умер за людей, нежели, чтобы весь народ погиб» (Ио. XI, 47-50).

Евангельский факт величайшей важности! Ведь здесь, ни более, ни менее, как действительный прообраз Великого Инквизитора, ведущего вполне сознательно Невиновного на крест за то, что Он «мешал» ему в устроении жизни еврейского народа. Пусть этот Человек - Мессия, - таков ведь смысл слов Каиафы, - творящий великие чудеса, но для нас важнее всего - «придут римляне и окончательно поработят нас». Первая заповедь Синайской горы стала читаться так: национальное благо народа - есть твой бог и да не будет у тебя иных богов коме него.

История с Вараввой еще более оттеняет значение описанного факта.

Почему-то принято считать Варавву простым разбойником и убийцей. А дело по Евангелию представляется иначе. Евангелист Марк (XV, 7) дает ясно понять, что Варавва был национальный герой, вернее всего - присужденный к казни за бунтовщические дела против римлян, данниками которых были евреи. Если так, то история с отпуском Вараввы является удивительно ярким, последним штрихом к Евангельской истории...

Нужно помнить, национализм осужден Голгофским Крестом, и тот народ гибнет, который забывает этот запечатленный Божественной Кровью завет.

Это интересно

+2

|

|||

Последние откомментированные темы:

-

Это больше, чем военная операция. Это тектонический сдвиг

(5)

skrjyni

,

01.03.2022

-

Мы покажем настоящую декоммунизацию: Путин пообещал «снести» Украину.

(7)

Bird Effe

,

01.03.2022

-

ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГОВОРИТЕ? НУ, НУ...

(7)

Лариса Белфорд

,

01.03.2022

-

СВОДКИ С ФРОНТА

(4)

Леонид Цаканов

,

01.03.2022

-

Российские "деятели культуры" - о войне с Украиной.

(28)

Ольга Денисова

,

01.03.2022

20240603130742