В отечественной историографии нет исследований, в которых бы использовался антропометрический подход к социально-экономической истории России. Между тем, как показывает опыт наших зарубежных коллег, такой подход открывает новые горизонты в понимании динамики благосостояния россиян, так же как и экономического развития страны. Как установлено современной наукой, средний рост людей до момента достижения полной физической зрелости зависит от биологического уровня их жизни, или биологического статуса, т. е. от питания, перенесенных болезней, интенсивности и условий работы, медицинского обслуживания, жилищных условий, психологического комфорта, климата, воды, воздуха и других факторов среды1. Генетический фактор имеет большое значение для роста отдельного человека, но генетические различия теряют свое значение, когда измеряются массы людей и сравниваются средние величины роста, а не его индивидуальные значения.

То же и на уровне целых народов: различия в росте определяются не их этнической или расовой принадлежностью, а условиями существования2. «Рост представителей определенной группы людей можно считать историческим показателем, свидетельствующим как о количестве и качестве потребляемых в юности продуктов питания, так и о жизненных условиях, существовавших в данное время»3.

С биолого-экономической точки зрения, человек до достижения полной физической зрелости превращает потребленные продукты в энергию, которая затем расходуется на различные нужды — на поддержание жизнедеятельности организма, работу, учебу, сексуальные отношения, спорт, борьбу с инфекциями, болезнями и т. п., а чистый остаток энергии от питания преобразует в рост и при избытке питания — в вес. После достижения полной физической зрелости, которая у мужчин обычно наступает к 25 годам, а у женщин — несколько раньше, длина тела уже не изменяется4, при понижении биологического статуса происходит снижение веса, а при повышении — его увеличение. Потенции для роста, заложенные в генах человека, полностью реализуются лишь при благоприятных условиях среды, и, наоборот, при продолжительной и суровой депривации происходит задержка роста, которая может, по крайней мере частично, компенсироваться более быстрым увеличением длины тела в другие, благоприятные периоды5. Для роста человека особенно важны 1-й, 6—8-й, 13—15-й годы жизни, называемые критическими возрастами, когда он особенно чувствителен к действиям угнетающих и благоприятствующих росту факторов6.

Таким образом, рост 25-летнего мужчины определяется биологическими условиями существования в течение 25 лет и 9 месяцев, включая утробный период развития, и в определяющей степени зависит отчистой разницы между потребленной энергией от питания и израсходованной энергией на абсолютно все потребности в течение всей предшествующей жизни, другими словами, рост отражает историю чистого потребления7. Отсюда не следует, что длина тела определяется исключительно чистым потреблением, что чистое потребление реализуется только через длину тела. Имеются данные, которые позволяют предположить, что масса тела является важным показателем биологического статуса не только после, но и до достижения полной зрелости8, что инфекционные заболевания воздействуют на длину тела независимо от питания, другими словами, не обязательно чаще поражают тех, кто меньше ростом и, значит, хуже питается9. Однако в ряду факторов, влияющих на длину тела, чистое потребление является решающим фактором. Из этой парадигмы следует, что высокие люди, взрослые и дети, в массе своей лучше питались, имели лучший уход, меньше болели и т. д., т. е. в массе обладали более высоким биологическим статусом, чем люди с низким ростом.

Данные о длине тела могут отражать также и динамику биологического статуса населения, или, как говорят статистики, вековые тенденции в его изменении, если мы располагаем большими сериями данных. Это требует некоторого пояснения. Если, по определению, рост 20-летних мужчин является результатом изменения их биологического статуса в течение 20 лет — всей предшествующей жизни, то о чем говорит, например, изменение среднего роста новобранцев, принятых на службу в 1877 г., сравнительно с теми, кто принят в 1876 г.? В 1877 г. средний рост 20-летних новобранцев равнялся 1663 мм, а в 1876 г. — 1662 мм. Рост 1877 г. являлся итоговым результатом условий жизни в 1857—1876 гг., а рост 1876 г. — в 1856—1875 гг. Но первый 20-летний период, 1857—1876 гг., и второй 20-летний период, 1856—1875 гг., различаются только двумя годами — 1856 г. и 1876 г. Какой же из этих двух лет более важен для роста людей, родившихся в 1856 г. и 1857 г., — 1856 или 1876? Без сомнения 1856 г., так как 1856-й календарный год является первым годом жизни для поколения, родившегося в 1856 г., а 1876 г. — двадцатым годом жизнидля поколения, родившегося в 1857 г. Как указывалось выше, для роста человека первый год жизни является критическим и потому имеет во много раз большее значение, чем двадцатый год, так как именно на первом году происходит наибольшее прибавление роста. Следовательно, разница в росте новобранцев 1877 и 1876 годов рождения, равная 1 мм, объясняется главным образом условиями жизни в 1856 г., и, сравнивая средний рост поколения 1876 и 1877 годов рождения, мы оцениваем значение именно 1856 г. для биологического статуса населения.

Таким образом, историк имеет возможность следить за изменениями роста и условий жизни во времени, а при наличии большого количества данных — даже за ежегодными изменениями. Наиболее удобно интерпретировать последовательные данные о длине тела, будь то годичные данные (1874 г., 1875 г., 1876 г. и т. д.), или средние 5-летние данные (1874—1878 гг., 1879—1883 гг., 1884—1888 гг. и т. д.), или средние 10-летние данные (1874—1883 гг., 1884—1893 гг., 1894—1903 гг. и т. д.), а также наиболее удобно сравнивать данные, не пересекающиеся, но отстающие друг от друга на интервал, равный возрасту новобранцев, в нашем случае 1874 г. с 1894 г., 1894 г. с 1904 г., поскольку тогда результаты получаются более точными. Разумеется, историки никогда не могут провести свой «эксперимент» столь же корректно, как физики или биологи, и поэтому определенная условность в результатах анализа присутствует. С этим приходится мириться как с неизбежным злом.

Следует иметь в виду, что биологический статус не является синонимом благосостояния и уровня жизни, так как для длины тела безразлично, в автомобиле какой марки ездит человек, во дворце или комфортабельной квартире он живет, питается изысканной или просто хорошей пищей. Но статус в существенной степени определяется уровнем жизни или доходом, что позволяет делать выводы о динамике благосостояния народа и национальном доходе страны по изменению средней длины тела ее граждан10. Расчеты показывают, что средняя длина людей в данной стране примерно на 67—77% определяется национальным доходом на душу населения11. Кроме того, для слабо- или среднеразвитых стран поддержание биологического статуса поглощает большую часть доходов населения, что еще больше увеличивает связь между благосостоянием и биологическим статусом. Именно установление тесной связи между уровнем экономического развития государства, оцениваемого как национальный доход на душу населения, и размерами тела его граждан вывело антропометрические исследования из рамок традиционной антропологии в широкий мир экономической и социальной истории и сделало подобные исследования важным направлением в западной историографии, которое получило название антропометрической истории12.

Согласно самым ранним и надежным бюджетным российским обследованиям 1877—1883 гг. (в это время образ жизни деревни заметно изменился по сравнению с первой половиной XIX в. в сторону увеличения и диверсификации потребностей), крестьяне, занятые преимущественно земледелием, расходовали на поддержание биологического статуса около 54% своих доходов (в том числе на питание — 40%, на одежду и жилище — 14%), а занятые главным образом кустарными промыслами — 78% (на питание — 60%, на одежду и жилище — 18%)13.

Разумеется, никто не станет возражать против использования антропометрических данных для периодов, плохо или вовсе не обеспеченных прямыми данными о благосостоянии населения — о реальной заработной плате, потреблении населения и др. Но зачем обращаться к антропометрическим данным сталинского времени, если начиная с 1922 г. Центральное статистическое управление (ЦСУ) регулярно проводило бюджетные обследования, которые содержали прямые данные об уровне благосостояния рабочих, служащих и крестьян? Для этого имеется несколько важных причин. Во-первых, антропометрические сведения универсальнее и элементарнее бюджетных, их легче сравнивать, если они относятся к разным годам, в то время как бюджетные данные нуждаются в поправках на изменение цен и структуры потребления. Во-вторых, никогда не вредно привлечь к анализу наряду со старыми новые источники и проверить надежность тех и других. В-третьих, бюджетные обследования дают данные о потреблении, а антропометрические — о результатах потребления — о росте и весе, т. е. бюджетные и антропометрические данные находятся в отношении причины и следствия — сравнение причины и следствия чрезвычайно плодотворный прием, повышающий надежность анализа. В-четвертых, антропометрические данные позволяют посмотреть на положение людей в новом ракурсе, так как данные отражают не только потребление продуктов питания, но и расход полученной из них энергии на работу, борьбу с болезнями и на другие потребности людей, т. е. данные оценивают биологический статус населения, показывают баланс между потреблением и расходом энергии — то, что ни бюджет, ни зарплата, ни доход не учитывают. Наконец, антропометрические данные намеренно не фальсифицировались, что нельзя с уверенностью сказать о бюджетных данных сталинской эпохи.

Мы располагаем сведениями о длине тела мужчин из среды городских жителей, измеренных в 1974 г. антропологами, и о росте и весе новорожденных мальчиков за 1916—1957 гг. Данные, характеризующие изменения роста городского населения России, получены в ходе обследования, проведенного исследователями из Московского университета в 1974 г. Базы данных содержали 11135 измерений лиц в возрасте от 18 до 60 лет, которые в момент обследования работали в промышленности. На основе этих сведений построен динамический ряд размеров тела для мужчин 1916— 1957 годов рождения.

Использование антропометрических данных, полученных в ходе исследования за один год, для реконструкции динамики роста за много лет — это стандартная процедура в антропометрии, многократно проверенная учеными из разных стран для разных эпох. В антропометрии принято также считать, что сокращение со временем численности какой-либо когорты населения, то есть родившихся в один год, вследствие вымирания не ведет к сколько-нибудь существенному искажению данных роста.

Необходимо сделать одну оговорку. В мирное время средний размер тела у лиц, принадлежавших одной когорте, в возрасте от 20 до 50 лет был стабильным, а после 50 лет медленно и слегка уменьшается. Другими словами, если измерить людей в возрасте 20 лет в 1950 г., затем тех же людей, точнее оставшихся в живых, измерить в 1960, 1970 и 1980 гг., то их средний рост будет одинаковым. Однако война изменяла положение, и тем серьезнее, чем больше были военные потери. Вследствие гибели огромного числа здоровых и, как правило, выше среднего роста мужчин, средняя длина тела оставшихся в живых оказывалась меньше длины тела погибших, и, следовательно, средний рост тех, кто пережил войну, был меньше среднего довоенного роста всех людей данного года рождения. Например, москвичи 1898—1909 годов рождения по результатам обследования 1927 г. имели средний рост 1655 мм, а по послевоенному обследованию 1957 г. — 1648 мм, т. е. на 7 мм меньше14. Ввиду этого использование данных, полученных после войны, для оценки роста мужчин, достигших физической зрелости до войны, дает хорошие результаты для мирного времени, не прерываемого большой войной; качество же реконструкции размеров тела в довоенное время по данным послевоенного обследования зависит от масштабов военных потерь и характера динамики роста в послевоенный период.

В нашем случае, однако, можно надеяться на хорошие результаты реконструкции, потому что вследствие войны рост воевавшей когорты уменьшился в существенно меньшей степени по сравнению с увеличением роста населения в послевоенные годы: если судить по москвичам, рост воевавшей когорты уменьшил на 8 мм, в то время как рост москвичей с 1916—1920 по 1951—1955 гг. увеличился на 45 мм.

В качестве дополнительных данных к анализу привлечены сведения о росте 4 тысяч новорожденных в Москве за 1916—1957 гг. Они охватывают мальчиков, рожденных русскими женщинами, поступивших в клинику в течение января—марта каждого года с нормальными срочными родами, закончившимися рождением одиночного нормального доношенного ребенка. В среднем на год приходилось от 50 до 100 наблюдений; ошибка выборочной средней при уровне значимости 0,01 по росту колебалась от 1,4 до 2,2 мм, по весу — от 41 до 59 г. По социальному составу пациенты были достаточно однородны — рабочие, прислуга, служащие15. Если данные о росте взрослых людей характеризуют преимущественно долгосрочные тенденции в динамике биологического статуса, то данные о росте новорожденных отражают краткосрочные изменения, поэтому они существенно дополняют друг друга.

Пока невозможно включить в исследование массовые данные о длине тела новобранцев. После 1917 г. сведения об их росте собирались местными военкоматами, но не представлялись в Министерство обороны (до 1946 г. в Военный и Морской наркомат), возможно, потому, что сразу после Октябрьской революции ростовые цензы при наборе в армию были отменены. Законы о всеобщей воинской обязанности 1925, 1928, 1930, 1939 и 1967 гг. ростовой ценз также не установили16. Однако медицинские комиссии, проверявшие здоровье новобранцев, рост измеряли, и эти данные сохранились как в центральных военных архивах, так и на местах, в архивах военкоматов. В 1925—1935 гг. возрастной ценз равнялся 21 году к 1 января года призыва, с 1936 г. — 19 лет, с 1967 г. — 18 лет ко дню призыва.

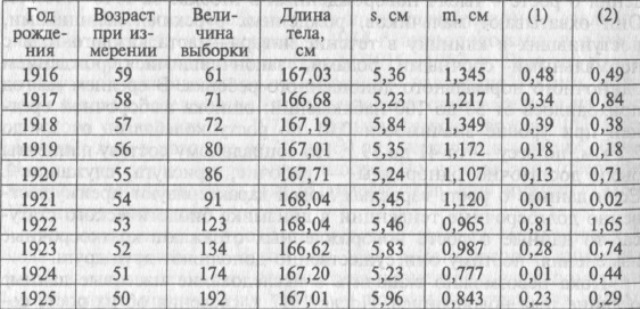

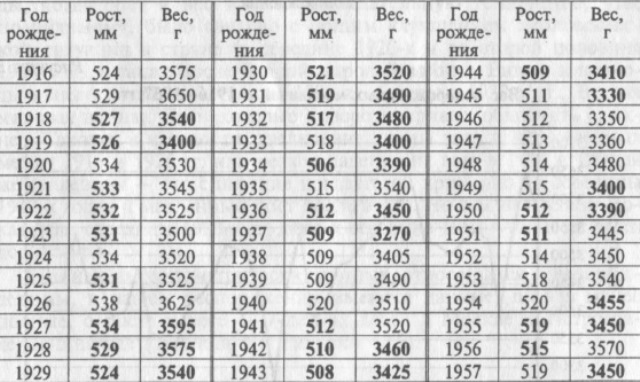

Данные о длине тела представлены в Таблице 1 и на Рисунке 1. Прежде чем обратиться к их анализу, необходимо сделать одно важное для понимания дальнейшего текста пояснение. Данные о росте привязываются к году рождения по двум причинам: в случае привязки роста к году измерения данные трудно анализировать, ибо люди одного года рождения измерялись в разном возрасте; при последовательном, год за годом или пятилетие за пятилетием, сравнении ростовых данных решающим для роста оказывается первый год жизни, то есть год рождения. Поэтому когда мы, например, говорим, что с 1921—1925 по 1951—1955 гг. прибавка роста у рабочих составила 47 мм, это означает, что рабочие 1951— 1955 годов рождения были на 47 мм выше рабочих 1951—1955 годов рождения. Или если мы говорим, что в 1920—1965 гг. средний рост рабочих повышался, это означает, что рост рабочих, родившихся в 1920—1924 гг., был ниже роста рабочих, родившихся в 1960—1964 гг.

Таблица 1

Средний рост российских мужчин-горожан 1916—1957 годов рождения по данным измерения в 1974 г.

Пояснение:s — стандартное отклонение; m — ошибка выборочной средней при уровне значимости 0,05;

(1) — коэффициент асимметрии; (2) — коэффициент эксцесса.

Источники: Зенкевич П. И., Алмазова Н. Я. Изменение размеров тела взрослого мужского населения Центральной части РСФСР за 100 лет // Куршакова Ю.С. и др. Проблемы размерной антропологической стандартизации для конструирования одежды. М., 1978. С. 71—99; Пурунджан А. Л. Географическая изменчивость антропометрических признаков на территории СССР // Там же. С. 108—116.

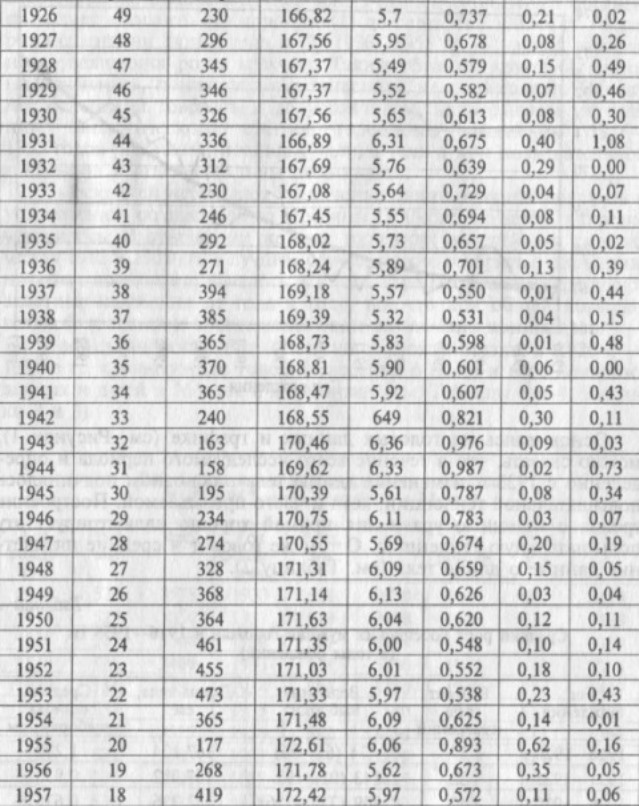

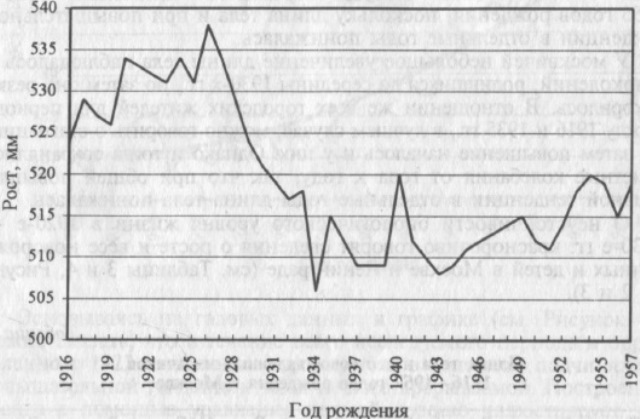

Рисунок 1

Рост рабочих, рожденных в 1916—1957 гг.

Основываясь на годовых данных и графике (см. Рисунок 1), можно сказать, что в течение всего исследуемого периода и определенно с 1923 г. изменение длины тела в основном подчинялось повышательной тенденции, хотя и часто прерываемой. Построение тренда с помощью уравнения прямой хорошо иллюстрирует эту повышательную тенденцию. О том же говорят и средние пятилетние данные о длине тела (см. Таблицу 2).

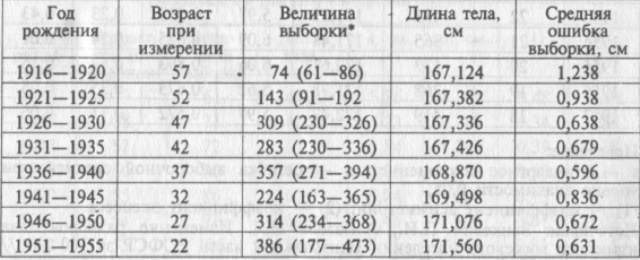

Таблица 2

Средний рост российских мужчин-горожан в 1916—1955 гг. (в годы рождений)

Примечание: * первая цифра показывает среднюю величину 5 выборок; в скобках — число наблюдений в минимальной и в максимальной выборке.

Источники: подсчитано по данным Таблицы 1.

Едва заметное (0,5 мм) уменьшение роста у рабочих 1926—1930 годов рождения может объясняться ошибкой выборки. Тренд, построенный на основе 7-летней или 9-летней скользящей средней, позволяет выделить два периода: (1) до середины 1930-х гг. — период стагнации длины тела и (2) 1936—1955 гг. — период медленного увеличения роста мужчин. Таким образом, какой бы метод ни применять, понижательная тенденция не проявляется. Однако нет оснований говорить и об устойчивом, непрерывном улучшении биологического статуса городского населения 1916— 1955 годов рождения, поскольку длина тела и при повышательной тенденции в отдельные годы понижалась.

У москвичей небольшое увеличение длины тела наблюдалось и у поколений, родившихся до середины 1930-х гг., но затем оно резко ускорилось. В отношении же всех городских жителей для периода между 1916 и 1935 гг., в лучшем случае, можно говорить о стагнации, но затем повышение началось и у них. Однако и тогда сохранялись заметные колебания от года к году, так что при общей повышательной тенденции в отдельные годы длина тела понижалась.

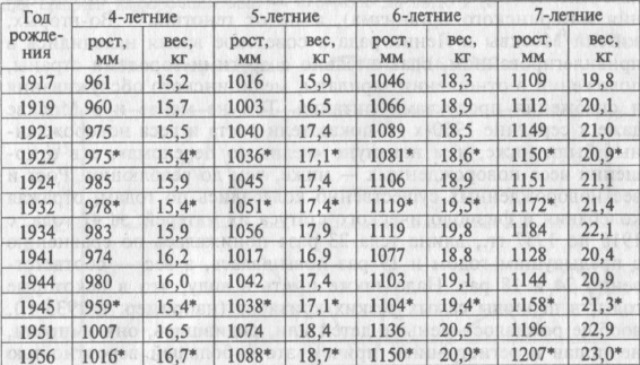

О неустойчивости биологического уровня жизни в 1920-е — 1930-е гг. красноречиво говорят сведения о росте и весе новорожденных и детей в Москве и Ленинграде (см. Таблицы 3 и 4, Рисунки 2 и 3).

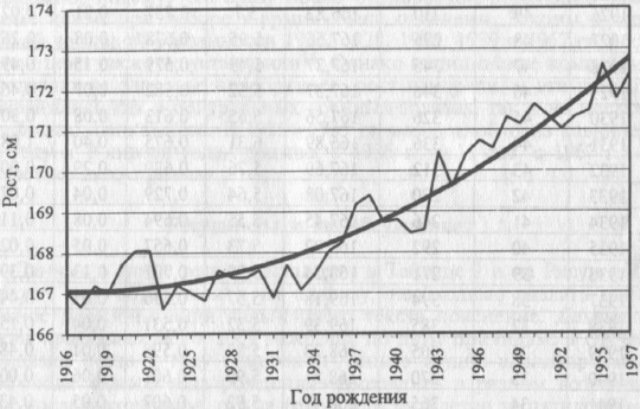

Таблица 3

Длина тела и вес новорожденных мальчиков 1916—1957 годов рождения в Москве

Примечание: полужирным шрифтом отмечено снижение роста и веса по сравнению с предыдущим годом.

Источники: Никитюк Б. А. Изменения размеров тела новорожденных за последние 100 лет // Вопросы антропологии. Вып. 42 (1972). С. 78—94 (показатели роста и веса получены по графику, приведенному в тексте статьи). Б. А. Никитюк дает доверительные интервалы не по годам, а в суммарном виде: благодаря увеличению численности выборки, с 1895—1910 гг. по 1960—1969 гг. доверительный интервал при уровне надежности 0,95 для средней выборочной роста уменьшился с 0,39 см до 0,24 см, для средней выборочной веса — с 67,05 г до 58,16 г (с. 81).

Рисунок 2

Рост новорожденных москвичей в 1916—1957 гг.

Рисунок 3

Вес новорожденных москвичей в 1916—1957 гг.

Эти данные чрезвычайно показательны. Во-первых, размеры тела и вес отдельного новорожденного еще в большей степени, чем рост и вес ребенка или подростка, зависят от краткосрочных изменениях внешней среды (в данном случае — от состояния материнского организма), а не от генотипа17. Во-вторых, жители Москвы и Ленинграда в советское время находились в привилегированном, сравнительно с другими городами страны, положении в отношении зарплаты, медицинского обслуживания и снабжения продуктами питания. Тем не менее и в Москве даже к середине 1950-х гг. показатели роста и веса новорожденных были ниже, чем накануне «великого перелома», а в отношении веса новорожденных — ниже, чем до революции. Рост и вес новорожденных существенно колебались по годам, отражая колебания и физиологического статуса их матерей: за 42 года, с 1916 по 1957 гг., длина тела 23 раза понижалась по сравнению с предыдущим годом и 19 раз повышалась, а вес — соответственно 24 и 18 раз. Надо также иметь в виду, что в некоторые годы, в периоды самых резких кризисов (например, в 1933 г.), вообще рождалось меньше детей или, родившись, они умирали, не попав в регистрацию, причем это с большей вероятностью затрагивало матерей с наиболее низким физиологическим статусом. В результате происходило некоторое искусственное завышение средних показателей для рожденных и зарегистрированных детей.

При всех колебаниях показателей на графиках заметны периоды, когда рост и вес имели повышательную тенденцию, что, по-видимому, было связано с общим улучшением экономической ситуации в стране (в середине 1920-х и во второй половине 1930-х гг., а также после Второй мировой войны). Видны и периоды явного ухудшения (конец 1920-х — начало 1930-х гг., Вторая мировая война). Но некоторые повороты кривых объяснить сложнее. Таковы, в частности, увеличение длины тела новорожденных между 1916 и 1926 гг. или резкое падение их веса в 1937 г. Общая же тенденция — это снижение показателей примерно до середины 1940-х годов и медленный рост после этого. Но самые высокие показатели середины 1920-х гг. даже к середине 1950-х так и не были достигнуты.

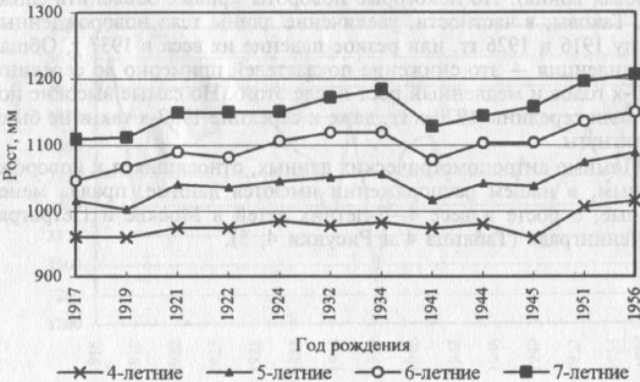

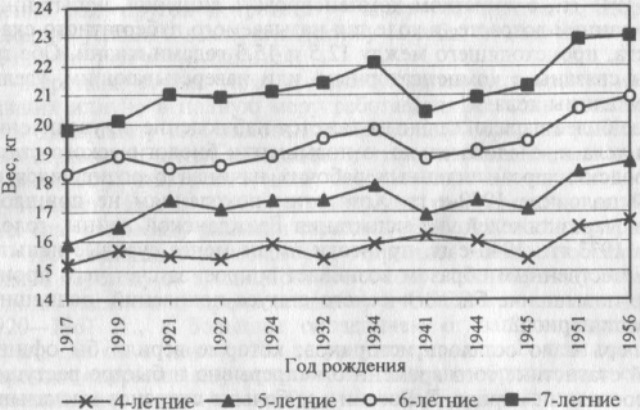

Помимо антропометрических данных, относящихся к новорожденным, в нашем распоряжении имеются данные, правда менее полные, о росте и весе 4—7-летних детей в Москве и Петрограде/Ленинграде (Таблица 4 и Рисунки 4, 5).

Таблица 4

Длина тела и вес 4—7-летних мальчиков 1917—1956 годов рождения в Москве и Петрограде/Ленинграде

Примечание:*данные по Петрограду/Ленинграду; остальные — по Москве.

Источники: Властовский В. Г. Акцелерация роста и развитие детей. М., 1976. С. 39—40. Автор не приводит ни доверительных интервалов, ни данных, которые позволили бы их вычислить.

Рисунок 4

Рост мальчиков дошкольного возраста, родившихся в 1917—1956 гг. в Москве и Петрограде/Ленинграде

Рисунок 5

Вес мальчиков дошкольного возраста, родившихся в 1917—1956 гг. в Москве и Петрограде/Ленинграде

Данные Таблицы 4 и графики на Рисунках 4 и 5 не улавливают всех колебаний показателей рост и веса детей, так как сведения имеются не за все годы. Но общая тенденция все же ясна: чередование увеличения и снижения роста и веса детей дошкольного возраста между 1917 г. и серединой 1940-х гг. и довольно уверенный рост во второй половине 1940-х и в 1950-е гг.

Сравнивая показатели 1950-х и 1930-х гг., следует иметь в виду большие различия в детской смертности. В конце 1930-х гг. даже в Ленинграде до 7-летнего возраста не доживало более 23% родившихся18, а это значит, что ослабленные дети, среди которых всегда много детей, родившихся с низким ростом и весом, «отбраковывались» высокой смертностью, а антропометрические показатели исчислялись для оставшихся, более жизнеспособных. К концу 1950-х гг. положение изменилось. До 7-летнего возраста не доживало менее 6% родившихся в городах СССР мальчиков19, а в Москве и Ленинграде — и того меньше. Выживали и доживали до 4—7 лет, стало быть, и многие из тех, кто родился с пониженным ростом и весом, что не могло не замедлять рост антропометрических показателей у детей дошкольного возраста.

Таким образом, несмотря на колебания, динамика роста и веса новорожденных в 1916—1943 гг. подчинялась понижательной тенденции. В противоположность этому, динамика роста и веса 4—7-летних москвичей (за исключением 1934—1941 гг.), так же как и изменение финальной длины тела, демонстрирует стабильно-повышательную тенденцию. Как это могло сочетаться? Можно предложить две гипотезы для объяснения этого парадоксального явления: (1) колебания физиологического статуса позволяли в хорошие годы компенсировать депривацию, имевшую место в плохие годы; (2) интенсивная повышательная фаза физиологического статуса с середины 1940-х гг. позволила лицам, рожденным в 1931 — 1945 гг., с избытком компенсировать лишения, испытанные ими в раннем возрасте, в ходе так называемого пубертатного скачка роста, происходящего между 12,5 и 15,5 годами жизни. Обе гипотезы связаны с компенсаторным, или наверстывающим, увеличением длины тела20.

Еще более парадоксальным кажется наблюдение об увеличении длины тела и, следовательно, о повышении биологического статуса городских промышленных рабочих начиная с родившихся во второй половине 1930-х гг. Хотя этим поколениям не пришлось пройти через тяжелейшие испытания Гражданской войны, голода 1921 и 1933 гг., 1940-е гг. принесли им не менее суровые испытания. Естественным образом возникает вопрос: за счет чего происходило повышение биологического статуса поколений, родившихся в этот период?

Теперь мало осталось историков, которые верили бы официальной статистике того времени о непрерывно и быстро растущем благосостоянии народа. В России все больше скепсиса высказывается относительно достижений советской власти в области улучшения качества жизни, и только твердые сторонники социалистической идеи считают эти достижения неоспоримыми21. Однако ни одна сторона не приводит принципиально новых и достоверных данных, которые бы подтвердили ее точку зрения. Западные исследователи, как правило, держатся золотой середины, считая, что определенные успехи в повышении качества жизни при советской власти были сделаны, в особенности в послевоенный период, но эти достижения не обеспечили прорыва в этой области, вследствие чего сильное, в 2—3 раза, отставание от развитых европейских стран по уровню потребления не было преодолено и в 1980-е гг. и перспективы к этому отсутствовали22. Все, однако, вынужденно полагаются преимущественно на официальные данные за неимением других и частично на опросы эмигрантов23. Оба источника, к сожалению, недостаточно объективны.

Итак, увеличение роста взрослых мужчин, роста и веса новорожденных и детей дошкольного возраста начиная со второй половины 1930-х гг. налицо. Так, прибавка роста взрослых мужчин, родившихся в 1951—1955 гг., по сравнению с теми, кто родился на 20 лет раньше, в 1931—1935 гг., составила для всех горожан 38 мм, а для москвичей — даже 45 мм. Как это могло произойти в условиях непрерывного давления государства на жизненный уровень населения?

Вопрос чрезвычайно сложный; я позволю предложить следующее предварительное объяснение. В 1920-е — 1950-е гг. произошло увеличение если не общего, то, по крайней мере, душевого дохода семьи за счет внутренних резервов семьи, а также и за счет внешних источников:

- во-первых, за счет сокращения расходов, связанных с рождением и воспитанием детей, вследствие уменьшения рождаемости;

- во-вторых, за счет уменьшения затрат, связанных с заболеваемостью, общей и детской смертностью, вследствие резкого сокращения той, другой и третьей — здесь государство предприняло большие усилия и взяло инициативу за себя, но затраты легли, конечно, на плечи трудящихся;

- в-третьих, за счет того, что значительное число ранее не работавших или не в полную меру работавших женщин пошли работать за зарплату или жалованье, поскольку спрос на рынке труда был огромный, а при уменьшении числа детей и сильно возросли возможности отдать их в ясли, детские сады и в школы;

- наконец, за счет более равномерного распределения материальных благ как между разными стратами общества, так и внутри страт.

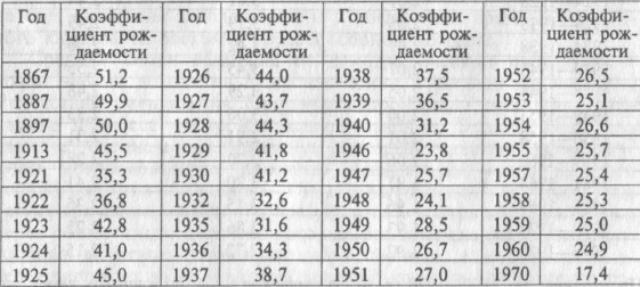

Перечисленные возможности открылись главным образом благодаря переходу от традиционного к современному типу воспроизводства населения, произошедшему в СССР в основных чертах в 1920—1961 гг., с большим опозданием от западно-европейских стран, где он в начале XX в. уже завершился. В процессе этого перехода сократилась рождаемость (главным образом за счет внутрисемейного регулирования), существенно уменьшилась смертность за счет коренного изменения в причинах смерти (резко снизилась смертность от инфекционных заболеваний) и в конечном итоге установился современный, т. е. более рациональный и экономичный, тип воспроизводства населения. Динамика коэффициентов рождаемости хорошо показывает, как происходил демографический переход (см. Таблицу 5).

Таблица 5

Общий коэффициент рождаемости населения СССР за 1918—1969 гг. (на тысячу человек населения)

Источники: Население СССР. 1973. М., 1975. С. 69; Новосельский С. А. Обзор главнейших данных по демографии и санитарной статистике России. С. 39—40; Урланис Б. Ц. Динамика уровня рождаемости в СССР за годы советской власти // Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР // Вишневский А.Г. (ред.). М., 1977. С. 11—12.

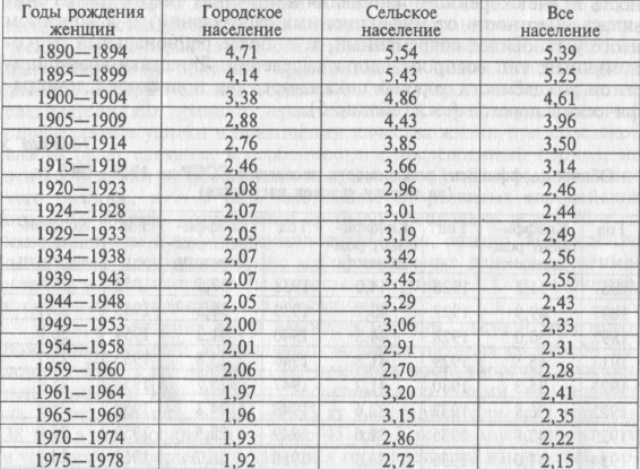

Некоторое уменьшение рождаемости обнаружилось еще в пореформенное время. Затем произошло кратковременное и существенное снижение рождаемости, вызванное Первой мировой и Гражданской войнами, революцией и послевоенной разрухой. К середине 1920-х гг. довоенный уровень рождаемости восстановился. Но уже во второй половине 1920-х гг. наметилась тенденция к ее снижению, которая резко усилилась в 1930-е гг. К началу Отечественной войны рождаемость снизилась на четверть. Война снова искусственно вызвала ее резкое снижение, однако по ее окончании довоенный уровень рождаемости не восстановился. В первые послевоенные годы наблюдалось незначительное временное повышение рождаемости, достигшее максимума в 1949 г., а затем произошло новое, и на этот раз необратимое, понижение рождаемости, которая к 1960 г. впервые опустилась ниже 25 рождений на тысячу человек населения и продолжала падать впоследствии. Падение рождаемости, несмотря даже на существенное снижение детской смертности (с 206 в 1920-е гг. до 29 на тысячу новорожденных в 1960-е гг.), уменьшило детность семей (см. Таблицу 6).

Таблица 6

Среднее число рожденных или ожидаемых детей у состоявших в браке женщин в 1390—1978 гг.*

Примечание:*за 1890—1928 гг. — фактическое число рожденных детей, за остальные годы — фактическое и ожидаемое (по результатам опроса женщин).

Источники: Сифман Р. И. Динамика рождаемости в СССР. М., 1974. С. 44, 64; Воспроизводство населения СССР // Вишневский А.Г., Волков А.Г. (ред.). М., 1983. С. 159, 184, 191.

За 1890—1960 гг. число рожденных (ожидаемых) детей в городских семьях уменьшилось в 2,29 раза, в сельских семьях — в 2,05 раза. Снижение рождаемости было обусловлено главным образом намеренным предотвращением рождений (в основном через аборт, по числу которых Россия до сих пор занимает первое место в мире). Некоторое значение имело увеличение числа разводов и возраста вступления в первый брак у женщин — с 1897 г. по 1989 г. (за более раннее время нет точных данных) в среднем по стране с 21,4 до 22,4, а также рост числа женщин, никогда не состоявших в браке: среди женщин 1900—1909 годов рождения, следовательно вступивших в брачный возраст в 1915—1924 гг., доля таких женщин равнялась 3,1%, а среди женщин 1939—1948 годов рождения, вступивших в брачный возраст в 1955—1964 гг., — 3,7%24.

Правда, снижение общей смертности (39,8 летального случая на тысячу человек населения в 1850-е гг., 30,2 — в 1900-е гг., 22,9 — в 1920-е гг. и 7,4 — в 1960-е гг.) привело к увеличению средней продолжительности жизни (25,8 года в 1838—1850 гг., 32,34 года в 1896—1897 гг., 44,35 года в 1926—1927 гг., 68,59 года в 1958—1959 гг.)25 и, соответственно, к увеличению числа лиц пожилого нетрудоспособного возраста. Но, вследствие уменьшения количества детей, общее число нетрудоспособных членов в семье сократилось. В 1926 г. на 100 человек в трудоспособном возрасте приходилось 92 человека в нетрудоспособном возрасте, в том числе 76 детей и 16 лиц пенсионного возраста, а в 1959 г. — соответственно на 74 — 53 и 2126. Отсюда следует, что за 1926— 1959 гг. общая нагрузка на трудоспособное население в целом уменьшилась на 20%. Кроме того, большинство людей нетрудоспособного возраста при советской власти стало получать пенсию, что освободило или, по крайней мере, уменьшило бремя их содержания для детей. Наконец, общество и отдельные семьи выиграли за счет снижения заболеваемости и увеличения времени, прожитого каждым человеком в трудоспособном возрасте.

Средняя семья выиграла от демографической революции с точки зрения дохода на душу населения и свободного времени. Вследствие уменьшения смертности произошла рационализация самого процесса воспроизводства населения. В демографии существует специальный показатель, который оценивает экономичность воспроизводства населения, называемый «цена простого воспроизводства населения». Он подсчитывается как отношение демографических «затрат» и «результатов». «Затраты» выражаются через общее число девочек, которых рожает одна женщина, прожившая до конца репродуктивного периода, а «результаты» — через число тех из родившихся девочек, которые доживают до репродуктивного возраста. При таком подходе «цена простого воспроизводства» — число девочек, которых необходимо родить каждой женщине, чтобы обеспечить простую замену материнского поколения, — в России изменялась следующим образом: 1838—1851 гг. — 2,40, 1874-1883 гг. - 2,14, 1904-1913 гг. - 1,84, 1926-1927 гг. - 1,55, 1938-1939 гг. - 1,49, 1958-1959 гг. - 1,08, 1969-1970 гг. - 1,0527. С 1913 г. по 1959 г. экономичность воспроизводства населения увеличилась в 1,7 раза, а в целом за весь изучаемый период — в 2,3 раза. Приведенные данные позволяют предположить, что повышение длины тела в пореформенное время, в 1866— 1910 гг., также было, хотя бы отчасти, связано с уменьшением затрат на воспроизводство населения.

Становление современного типа воспроизводства населения особенно сказалось на рационализации жизненного цикла женщины. Преимущественно прокреативные функции женщины, прежде поглощавшие огромные силы с момента наступления половой зрелости до старости, сократились и сконцентрировались на определенном моменте жизненного цикла, высвободив время, силы, энергию, которыми она воспользовалась в значительной мере для работы ради пополнения семейного бюджета. Напомним некоторые известные данные, которые в этом контексте приобретают новое звучание. Процент женщин среди рабочих и служащих (без колхозов) за 1922—1960 гг. увеличился почти в 2 раза, с 25 до 47%, а в колхозах они всегда работали наравне с мужчинами. Процент не работающих по найму женщин трудоспособного возраста (16— 54 лет) за 1939—1970 гг. снизился с 46,6 до 18,4% — более чем в 2,5 раза. Таким образом, начиная с 1940-х гг. женщины работали по найму почти наравне с мужчинами: их доля среди занятых в промышленности, строительстве, на транспорте и в связи составляла в 1939 г. 30%, в 1959 г. — 39%, в сельском хозяйстве — соответственно 52 и 54%, в торговле, общественном питании, снабжении и сбыте — 41 и 61%, в просвещении, здравоохранении и науке — 60 и 71%28.

По уровню образования женщины постепенно приблизились к мужчинами. В 1897 г. среди последних в возрасте 9—49 лет процент грамотных составлял 40,3, а среди женщин — 16,6, в 1939 г. — соответственно 93,5 и 81,6%, в 1970 г. оба пола достигли всеобщей грамотности. Доля лиц со средним и высшим образованием среди мужчин составляла в 1897 г. 1,4%, среди женщин — 0,9%, в 1939 г. — соответственно 12,7 и 9%, в 1959 г. — 39 и 34%, в 1970 г. — 52 и 45%. Процент женщин в общей численности специалистов с высшим и средним специальным образованием постоянно повышался: в 1940 г. он составил 36, в 1960 г. — 59. Подобной женской трудовой и культурной активности не знала ни одна страна мира29. По закону выполняемая мужчиной и женщиной идентичная работа должна оплачиваться одинаково. Но фактически заработная плата женщин, как правило, составляла около 68% от зарплаты мужчин для занятых в промышленности и 75% — для занятых в сельском хозяйстве, как утверждает официальная статистика, вследствие различия в образовании, профессии, квалификации и тяжести работы30.

Чтобы женщины могли развить столь интенсивную трудовую активность, должны были существовать важные предпосылки: юридические права, рабочие места, густая сеть дошкольных и школьных учреждений, медицинское обслуживание, гарантированная пенсия, пособия многодетным семьям, одиноким и кормящим матерям, по беременности и др. Резкое улучшение обеспеченности детскими садами и яслями городского населения приходится на период Н. С. Хрущева. Однако первый существенный рост обеспеченности детскими садами и яслями городского населения падает именно на довоенный период: в дореволюционной России насчитывалось 0,2 тыс. постоянных дошкольных учреждений, в 1940 г. только городских — 23,6 тыс., в 1950 г. — 26,3, в 1960 г. — 43,3, в 1967 г. — 60,4 тыс.31

Следует признать, что государство, оказывавшее огромный нажим на жизненный уровень населения, вместе с тем создало такую систему социального обеспечения и гарантий, которая хотя и не была адекватна потребностям, но до конца советского периода существовала и со своими функциями более или менее справлялась. Даже в 1930-е гг., после коллективизации, государству удавалось поддерживать у крестьян менталитет, свойственный гражданам государства всеобщего благоденствия, благодаря компромиссу, на который оно пошло с крестьянством в вопросе о приусадебных участках32.

Таким образом, общий выигрыш, ставший во многом следствием изменения характера воспроизводства населения, оказался настолько большим, что позволил улучшить биологический статус граждан СССР, несмотря на громадные размеры государственной эксплуатации, правда, ценой большого напряжения со стороны самих граждан, в особенности женщин. Перестав быть родильными машинами, они отчасти превратились в машины по производству товаров, услуг и домашней работы, которая по-прежнему оставалась в их исключительной компетенции.

На улучшении биологического статуса населения сказалась и такая черта советского общества, как выравнивание доходов на некотором среднем для всех прожиточном минимуме. В антропометрической истории установлено, что степень неравенства в распределении доходов между различными группами населения в обществе является вторым по значимости для среднего роста взрослого населения фактором после среднего дохода на душу населения. Уменьшение неравенства в доходах, оцененного с помощью коэффициента Джини, на 10% приводит к увеличению длины тела взрослых на 14 мм при той же величине дохода на душу населения. Причем, чем беднее общество, тем чувствительнее биологической статус его населения к степени неравенства в распределении доходов33. Суть зависимости между средним ростом людей и уровнем неравенства заключается в том, что при уменьшении неравенства в доходах увеличивается как доля средних слоев, так и доля населения, имеющего прожиточный минимум. Низшая страта расходует дополнительный доход в первую очередь на поддержание биологического статуса, что ведет к увеличению роста детей из бедных семей, очень чутких к улучшению питания. За счет этого, а также благодаря увеличению доли средних слоев происходит увеличение среднего роста жителей страны, даже если рост детей из высшей и средней страт остается неизменным. Напротив, при увеличении экономического неравенства доходы верхних слоев общества возрастают, а доходы нижних слоев уменьшаются. В результате такого перераспределения доходов происходит снижение среднего роста жителей страны. У детей, происходящих из нижних социальных слоев, рост уменьшается, в то время как длина тела детей из верхних слоев общества, несмотря на значительное повышение доходов их родителей, не вырастет существенно, вследствие того что увеличение роста человека в ответ на каждое приращение объема потребляемых продуктов питания тем меньше, чем выше уже достигнутый уровень потребления34.

По мнению исследователей, уровень неравенства в доходах при советской власти был намного ниже, чем в дореволюционное время, так как практически все горожане жили на зарплату, а большинство сельских жителей после коллективизации — на трудодни и скромные доходы от приусадебных участков. Как определили американские экономисты, в СССР так называемое отношение верхнего и нижнего дециля в распределении доходов (отношение дохода лиц, входящих в 10%-ную группу с наибольшими доходами, к доходу лиц, входящих в 10%-ную группу с наименьшими доходами) в 1956—1968 гг. снижалось. Согласно результатам исследования А.Мак-Алея, для советских государственных служащих, занятых в несельскохозяйственных секторах экономики, с 1958 по 1967 г. отношение верхнего и нижнего дециля в распределении годовой зарплаты уменьшилось с 4,1 до 3,135. Сходный результат получили Дж. Флемминг и Дж. Майклрайт для распределения зарплат рабочих: отношение дохода рабочих, входящих в 10%-ную группу с наибольшими месячными зарплатами, к доходу людей, входящих в 10%-ную группу с наименьшими месячными зарплатами, с 1956 по 1968 гг. уменьшилось с 4,4 до 2,8. Затем, правда, отношение стало увеличиваться и к 1989 г. составило 3,4, не достигнув, однако уровня 1956 г.36 Все авторы единодушны во мнении, что неравенство в распределении доходов в СССР было меньшим сравнительно с западными странами. Например, согласно расчетам Флемминга и Майклрайта, коэффициент неравенства Джини в распределении душевых доходов в СССР по сгруппированным данным за 1985 г. составил 0,24, а в странах общего рынка — 0,3037. К сожалению, квалифицированных оценок изменения уровня неравенства в СССР в более раннее время пока не существует. Однако начиная с октября 1917 г. огромная государственная машина безостановочно работала, чтобы свести на нет материальное неравенство между людьми, и вероятно, достигла в этом больших успехов.

Кроме нутритивной концепции, объясняющей рост человека биологическим статусом, существует также генетическая гипотеза, согласно которой миграция и урбанизация способствуют увеличению длины тела благодаря гетерозису (heterosis) — высокой подвижности населения и смешанным бракам между людьми, принадлежащими к разным этническим и территориальным группам38. Если эта гипотеза верна, то из нее следует, что особенно быстрое увеличение длины тела, наблюдавшееся в России в 1921 — 1961 гг., происходило также благодаря феноменальным темпам урбанизации (доля городского населения в России с 1926 по 1959 г. увеличилась с 18 до 52%).

Подчеркнем, что сделанные наблюдения являются сугубо предварительными по нескольким причинам:

(1) имеющиеся данные относятся только к горожанам, а среди них — только к промышленным рабочим; и те и другие, с точки зрения материального благосостояния, имели преимущества перед сельским населением;

(2) в середине 1950-х гг., когда закончилась «сталинская эпоха», в городах проживало менее половины населения СССР39, в силу этого результаты об изменении длины тела горожан не могут быть распространены на всю страну;

(3) данные являются выборочными, и величину выборок нельзя признать вполне достаточной, учитывая обширность территории, большую численность населения и сильную географическую изменчивость роста.

Дальнейшие исследования должны расширить базу данных о длине тела до возможности получения региональных показателей и ввести в научный оборот информацию о длине тела сельских жителей. В более детальном изучении нуждаются и источники повышения биологического статуса городского населения, которыми, в частности, могли служить недопотребление сельского населения и экстремальная эксплуатация труда заключенных.

* Миронов Борис Николаевич — доктор исторических наук (С.-Петербургский государственный университет).

1 Tanner J.M. Foetus into Man: Physical Growth from Conception to Maturity. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. P. 157.

2 Eveleth P.B., Tanner G.M. Worldwide Variation in Human Growth. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. P. 1—15, 222—240.

3 Комлос Дж. Биологический уровень жизни и современный тип экономического роста // Экономическая история: Ежегодник. 2001. М., 2002. С. 428.

4 Как показали исследования, возраст наступления физической зрелости со временем изменяется. В конце XIX в. рост тела у мужчин продолжался до 25 лет. С середины XX в. и вплоть до настоящего времени в большинстве европейских стран стабилизация роста наступала раньше: у мужчин — в возрасте 18—20 лет, у женщин — в 16—17 лет, вследствие того что половое созревание происходило быстрее и наступало раньше, чем в XIX в. До 30 лет продолжается рост позвоночного столба, что дает увеличение длины тела в среднем на 3—5 мм. Между 30 и 45—50 годами рост остается постоянным, а потом начинает уменьшаться. См.: Властовский В.Г. Акцелерация роста и развития детей. М., 1976. С. 28; Харрисон Дж. и др. Биология человека. М., 1979. С. 366—368, 382—383, 385—386.

5 Грим Г. Основы конституционной биологии и антропометрии. М., 1967. С. 113; Харисон Дж. и др. Указ. соч. С. 386; Tanner J.M. Op. cit. Р. 151-159.

6 Карасевич Т.В. Социальная и биологическая обусловленность изменений в физическом развитии человека. М., 1970. С. 116—124; Грим Г. Указ. соч. С. 71—93.

7 Komlos J. Nutrition and Economic Development in Eighteenth-Century Habsburg Monarchy: An Anthropometric History. Princeton: Princeton University Press, 1989. P. 26—28; Steckel R.H. New Perspectives on the Standard of Living // Challenge. 1995. September—October. P. 14.

8 Riley J.C. Height, Nutrition, and Mortality Risk Reconsidered // Journal of Interdisciplinary History. 1994. Vol. 24. No. 3. Winter. P. 465—492.

9 Livi-Bacci M. Population and Nutrition: An Essay on European Demographic History. Cambridge et al.: Cambridge University Press, 1987. P. 119— 121.

10 Guff T. Historical Anthropometries — Theory, Methods, and State of the Field // The Biological Standard of Living on the Three Continents. Further Explorations in Anthropometric History / Komlos J. (ed.). Boulder et al.: Westview Press, 1995. P. 1—18; Komlos J. Nutrition and Economic Development... P. 23-50.

11 Этот результат получен по данным о 16 странах мира на 1960—1980-е гг. с помощью корреляционного анализа между средним ростом в стране и логарифмом национального дохода на душу населения: Steckel R.H. Stature and the Standard of Living // Journal of Economic Literature. 1995. Vol. 33. December. P. 1913.

12 См. краткий, но содержательный обзор состояния антропометрической истории в: Komlos J. Nutrition and Economic Development... P. 23—54; Steckel R.H. Op. cit. P. 1903—1940; Nicholas St. Anthropometric History and Economic History // The Biological Standard of Living on Three Continents. P. 191—202. Более полное представление можно получить из: Tanner J.M. History of the Study of Human Growth. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. Библиографию см. в книге: The Biological Standard of Living on Three Continents. P. 203—220. Об антропометрических исследованиях в России см.: Башкиров П.Н. Учение о физическом развитии человека. М., 1962. С. 48—113; Ивановский А.А. Об антропологическом составе населения России. М., 1904. С. 211—287.

13 Материалы высочайше учрежденной 16 ноября 1901 г. Комиссии по исследованию вопроса о движении с 1861 г. по 1901 г. благосостояния сельского населения среднеземледельческих губерний сравнительно с другими местностями Европейской России. В 3-х ч. СПб., 1903. Ч. 3. С. 132— 134.

14 Зенкевич П.И., Алмазова Н.Я. Изменение размеров тела взрослого мужского населения Центральной части РСФСР за 100 лет // Куршакова Ю.С. и др. Проблемы размерной антропологической стандартизации для конструирования одежды. М., 1978.

15 Никитюк Б А. Изменения размеров тела новорожденных за последние 100 лет // Вопросы антропологии. 1972. Вып. 42. С. 80.

16 Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства СССР. 1925. № 62. Ст. 463. С. 850-882; там же. 1928. № 51. Ст. 51. С. 970-1020; там же. 1930. № 40. Ст. 424. С. 721-770; Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР 1938 г. — 1961 г. М„ 1961. С. 351-365; там же. 1961-1967. Т. 1. М„ 1968. С. 625— 650.

17 Харрисон Дж. и др. Указ. соч. С. 367.

18 Новосельский С.А. Сдвиги в выживаемости и продолжительности жизни ленинградского детского населения в возрасте до 16 лет // Новосельский С.А. Вопросы демографической и социальной статистики. М., 1958. С. 111-112.

19 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР (Сводный том). М„ 1962. С. 270.

20 Харрисон Дж. и др. Указ. соч. С. 390, 435.

21 Октябрьский П.Я., Смирнова Н.А. Уровень жизни населения России в XX веке // Вестник С.-Петербургского университета. Серия 5: Экономика. 1997. Вып. 1. Март. С. 71—92.

22 Этой точки зрения, например, придерживаются авторы, участвовавшие в сборнике: Quality of Life in the Soviet Union // Herlemann H. (ed.). Boulder and London: Westview Press, 1987. См. также: Bater J.H. The Soviet Scene, A Geographical Perspective. London etc.: Edward Arnold, 1989; Мерль Ст. Экономическая система и уровень жизни в дореволюционной России и Советском Союзе: Ожидания и реальность // Отечественная история. 1998. № 1. С. 97—117.

23 Politics, Work, and Daily Life in the USSR. A Survey of Former Soviet Citizens / Millar J.R. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

24 Подсчитано мной по данным из кн.: Демографический ежегодник СССР. 1990. М„ 1990. С. 188-189, 236-237.

25 Воспроизводство населения в СССР / Вишневский А.Г., Волков А.Г. (ред.). М., 1983. С. 61, 63, 88.

26 Там же. С. 266.

27 Там же. С. 273, 285.

28 Там же. С. 273, 285.

29 Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. СПб., 1905. Т. 1. С. 188—189; Народное образование, наука и культура в СССР: Статистический сборник. М., 1977. С. 114. Женщины, получившие среднее специальное и высшее образование работали, как правило, по специальности, в то время как мужчины нередко были рабочими, вследствие чего среди специалистов доля женщин выше.

30 Труд в СССР: Справочник 1926—1929. С. 44—45, 83; Женщины в СССР. 1989: Статистические материалы. М., 1989. С. 15.

31 Женщины и дети в СССР: Статистический сборник. М., 1969. С. 125; Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1987. С.

32 См.: Fitzpatrick Sh. Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization. New York: Oxford University Press, 1994.

33 Steckel R.H. Op. cit. P. 1914-1916.

34 Комлос Дж. Биологический уровень жизни и современный тип экономического роста. С. 429—430.

35 McAuley A. Economic Welfare in the Soviet Union: Poverty, Living Standards, and Inequality. George Allen and Unwin: The University of Wisconsin Press, 1979. P. 57.

36 Flemming J., Miclewright J. Income Distribution, Economic System and Transition // Handbook of Income Distribution / Atkinson A.B., Bourguignon F. (eds.). Amsterdam et al.: Elsevier, 2000. Vol. 1. P. 870.

37 Flemming J., Miclewright J. Op. cit. P. 870. См. также: McAuley A. Op. cit. P. 313.

38 Бунак В.В. Об увеличении роста и ускорении полового созревания современной молодежи в свете советских соматологических исследований // Вопросы антропологии. 1968. Вып. 28. С. 52—55; Грим Г. Указ. соч. С. 83—84; Харрисон Дж. и др. Указ. соч. С. 426—427; Tanner J.M. Op. cit. Р. 153.

39 Народное хозяйство СССР за 70 лет: Юбилейный статистический ежегодник. М., 1987. С. 378.October. P. 14.

54; Steckel R.H. Op. cit. P. 1903

Просмотров: 11738

Источник: Миронов Б. Н. Жизненный уровень в Советской России при Сталине по антропометрическим данным // Экономическая история. Ежегодник. 2004. М., 2004. С. 565 – 588

Использованные источники: Жизненный уровень в Советской России при Сталине по антропометрическим данным Жизненный уровень в Советской России при Сталине по антропометрическим данным. История России. Комментарий автора:

Интересные данные. Думаю что с выводами автора можно спорить, но сами по себе статистические данные - заинтересуют думающих людей и вызовут живое обсуждение :-)

Это интересно

+1

|

|||

Последние откомментированные темы:

-

Причина по которой я не верю в успех денацификации Украины

(1)

Сергей Михайлов сын

,

27.02.2022

-

Подвиг российского спецназа открыл дорогу на Киев

(1)

Сергей Михайлов сын

,

27.02.2022

-

Почему ВСУ не пали в первый же день войны?

(2)

Сергей Михайлов сын

,

27.02.2022

-

Когда Киев сдастся армии России? Эксперты и СМИ дали прогнозы.

(1)

Ильич2

,

27.02.2022

-

История фашизма и манипуляций массами людей.

(1)

Ильич2

,

27.02.2022

-

Запад готов воевать с Россией до последнего украинца.

(1)

Людмила 59

,

26.02.2022

-

НАТО что-то задумало.

(1)

-Олег-

,

24.02.2022

-

Убежище для золотого миллиарда паразитов.

(1)

-Олег-

,

24.02.2022

-

Битва за русский лес только начинается.

(1)

-Олег-

,

22.02.2022

-

В России создан генетически отредактированный картофель.

(1)

-Олег-

,

22.02.2022

20240611164250