|

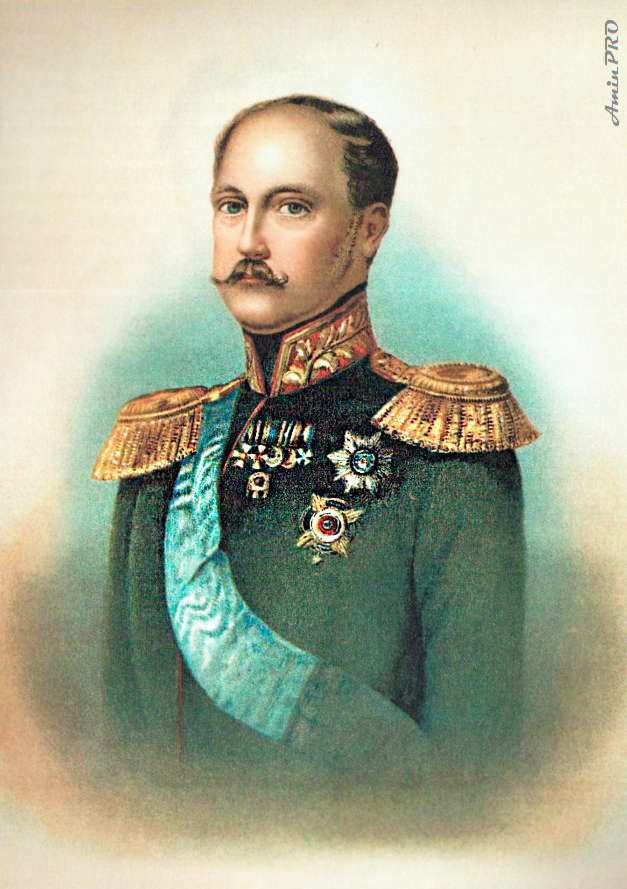

Николай Первый и Россия |

Среда, 16 Декабря 2015 г.

С самого рождения он был на попечении бабушки, Екатерины II, а после ее смерти – на воспитании няни, шотландки Лайон, к которой был очень привязан.

Николай воспитывался отдельно от старших братьев Александра и Константина, родившихся на 19 и 17 лет раньше. К тому же готовили его не к престолу, а к службе в армии: -

- сразу же после рождения малыш Коленька был записан в чине полковника в элитный Конный полк.

В четыре года приписан к лейб-гвардии Измайловскому полку (он до смерти носил измайловский мундир).

С 1803 года воспитанием ребенка стал заниматься суровый немецкий генерал Ламздорф.

В 1817 году Николай назначен генерал-инспектором по инженерной части и шефом лейб-гвардии Саперного батальона.

С 1818 года он командир бригады 1-й Гвардейской дивизии.

С ноября 1800 года воспитателем Николая и Михаила стал генерал М. И. Ламздорф. Это был выбор отца, императора Павла I, который сказал: «Только не делайте из моих сыновей таких повес, как немецкие принцы». Ламздорф был воспитателем будущего императора в течение 17 лет. В учёбе будущий император никаких успехов не проявлял, за исключением рисования. Живописи он обучался в детстве под руководством живописцев И.А. Акимова и В.К. Шебуева.

Николай рано понял своё призвание. В своих воспоминаниях он писал: -

- «Одни военные науки занимали меня страстно, в них одних находил я утешение и приятное занятие, сходное с расположением моего духа».

«Ум его не обработан, воспитание его было небрежно», — писала об императоре Николае Павловиче королева Виктория в 1844 году.

Во время Отечественной войны 1812 г. он страстно желал участвовать в военных событиях, но от императрицы-матери получил решительный отказ.

В 1816-1817 г.г. Николай для завершения образования совершил две поездки: одну – по всей России (он посетил более 10 губерний), другую – в Англию. Там он познакомился с государственным устройством страны: посетил заседание английского парламента, но остался равнодушным к увиденному, т.к. считал, что подобное политическое устройство неприемлемо для России.

В 1817 г. состоялась свадьба Николая с прусской принцессой Шарлоттой (в православии Александрой Федоровной).

До вступления на престол его общественная деятельность ограничивалась командованием гвардейской бригадой, затем дивизией, с 1817 года он занимал почётную должность генерал-инспектора по военно-инженерному ведомству. Уже в этот период военной службы Николай начал проявлять заботу о военных учебных заведениях. По его инициативе стали функционировать в инженерных войсках ротные и батальонные школы, а в 1818г. были учреждены Главное инженерное училище (будущая Николаевская инженерная академия) и Школа гвардейских подпрапорщиков (затем-Николаевское кавалерийское училище).

Николаю пришлось вступить на престол в исключительных обстоятельствах.

После смерти в 1825 году бездетного Александра I по Указу о престолонаследии следующим царём должен был стать Константин.

Но ещё в 1822 году Константин подписал письменное отречение от престола.

27 ноября 1825 г., получив известие о смерти Александра I, Николай присягнул новому императору Константину, находившемуся в то время в Варшаве; привел к присяге генералитет, армейские полки, правительственные учреждения. Между тем Константин, получив известие о смерти брата, подтвердил свое нежелание занять престол и присягнул Николаю как Российскому императору и привел к присяге Польшу.

И только тогда, когда Константин дважды подтвердил свое отречение, Николай согласился на царствование. Пока шла переписка между Николаем и Константином, существовало фактическое междуцарствие. Чтобы надолго не затягивать возникшее положение, Николай принял решение принять переприсягу 14 декабря 1825 г.

Этим коротким промежутком междуцарствия воспользовались члены Северного общества – сторонники конституционной монархии, которые с требованиями, заложенными в их программе, вывели на Сенатскую площадь воинские подразделения, отказавшиеся присягать Николаю.

Новый император картечью разогнал войска с Сенатской площади, а затем лично руководил следствием, в результате которого пятеро руководителей восстания были повешены, 120 человек отправлено на каторгу и в ссылку; полки, участвовавшие в восстании, были расформированы, рядовые были подвергнуты наказанию шпицрутенами и разосланы по отдаленным гарнизонам.

При Николае численность армии и флота выросла почти на 40 процентов, на их содержание в среднем уходило до 40 процентов расходов казны.

Кстати, сегодня 16 процентов бюджетных трат идет по разделу «Национальная оборона» и 15 процентов — «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».

Для более эффективного управления страной царь первым делом разделил Россию на округа, близкие к нынешним федеральным.

А вскоре, в 1826 году, именным указом образовал III Отделение императорской канцелярии — тайную полицию с широкой агентурной сетью.

О целях ведомства первый его руководитель генерал Александр Христофорович Бенкендорф писал так: -

- «Император Николай… убедился из внезапно раскрытого заговора, обагрившего кровью первые минуты нового царствования (восстание декабристов. — «Итоги»), в необходимости повсеместного, более бдительного надзора, который окончательно стекался бы в одно средоточие».

Свою задачу на посту министра Уваров видел так: -

- «Мы живем среди бурь и волнений политических. Народы изменяют свой быт, обновляются, волнуются, идут вперед…

Но Россия еще юна, девственна (это про страну, которой стукнуло почти 1000 лет. — «Итоги») и не должна вкусить, по крайней мере теперь еще, сих кровавых тревог…

Если мне удастся отодвинуть Россию на пятьдесят лет от того, что ей готовят теории, то я исполню свой долг и умру спокойно».

Сказано — сделано. Ровно через 50 лет после смерти Сергея Семеновича случилась первая русская революция.

Царствование Николая проходило в период обострившегося кризиса феодально-крепостнической системы в России, нарастающего крестьянского движения в Польше и на Кавказе, буржуазных революций в Западной Европе и как следствие этих революций – формирование буржуазно-революционных течений в рядах российского дворянства и разночинной интеллигенции.

Поэтому дело декабристов имело огромное значение и отражалось на общественном настроении того времени. В пылу откровений царь называл декабристов «своими друзьями 14 декабря» и хорошо понимал, что их требованиях имеют место в российской действительности и порядки в России требуют реформ.

Вступая на престол, Николай, будучи неподготовленным, не имел определенного представления о том, какой бы он хотел видеть Российскую империю. Уверен он был лишь в том, что благоденствие страны может быть обеспечено исключительно через жесткий порядок, строгое выполнение каждым своих обязанностей, контроль и регламентацию общественной деятельности.

Несмотря на репутацию ограниченного солдафона, он внес некоторое оживление в жизнь страны после мрачных последних лет царствования Александра I. Он стремился ликвидировать злоупотребления, восстановить законность и порядок, провести реформы. Император лично ревизовал государственные учреждения, осуждая волокиту и коррупцию.

Желая укрепить существующую политическую систему и не доверяя аппарату чиновников, Николай I значительно расширил функции Собственной Его Величества канцелярии, практически подменившей высшие государственные органы. Для этого было образовано шесть отделений: первое занималось кадровыми вопросами и следило за исполнением высочайших повелений;

Второе занималось кодификацией законов;

Третье следило за законностью и порядком в управлении и общественной жизни, впоследствии превратилось в орган политического сыска;

Четвертое заведовало благотворительными и женскими учебными заведениями;

Пятое разработало реформу государственных крестьян и следило за ее проведением;

Шестое готовило реформу управления на Кавказе.

Любил император создавать многочисленные секретные комитеты и комиссии. Одним из первых таких комитетов стал «Комитет 6 декабря 1826 года». Перед ним Николай поставил задачу рассмотреть все бумаги Александра I и определить, « что ныне хорошо, что оставить нельзя и чем заменить».

Проработав четыре года, комитет предложил ряд проектов преобразования центральных и губернских учреждений. Эти предложения с одобрения императора поступили на рассмотрения в Государственный совет, но события в Польше, Бельгии и Франции заставили царя закрыть комитет и совсем отказаться о коренных реформах государственного строя. Так первая попытка осуществить хоть какие-либо реформы в России окончились неудачей, стране продолжались усиливаться канцелярско-административные методы управления.

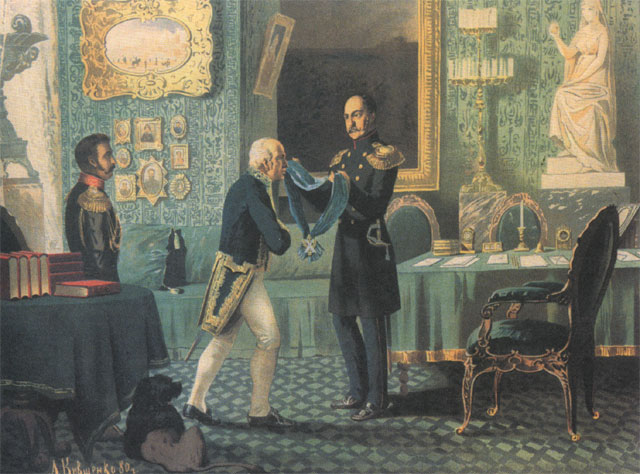

В первые годы царствования Николай I окружил себя крупными государственными деятелями, благодаря которым удалось решить ряд капитальных задач, не выполненных его предшественниками. Так, М.М. Сперанскому он поручил кодифицировать русское право, для чего были выявлены в архивах и расположены в хронологическом порядке все законы, принятые после 1649 г., которые опубликовали в 1830 г. в 51 томе «Полного собрания законов Российской империи».

Затем началась подготовка действующих законов, оформленных в 15 томах. В январе 1833 г. «Свод законов» одобрил Госсовет, и Николай I, присутствующий на заседании, сняв с себя орден А. Первозванного, наградил им М.М. Сперанского. Главным достоинством этого «Свода» явилось уменьшение хаоса в управлении и произвола чиновников. Однако эта сверхцентрализация власти не привела к положительным результатам.

Не доверяя общественности, император расширил количество министерств и ведомств, которые создавали свои органы на местах с целью контроля все области жизнедеятельности, что привело к разбуханию бюрократического аппарата и волокиты, а расходы на их содержание и армию поглощали почти все государственные средства.

В.Ю Ключевский писал, что при Николае I в России «завершено здание русской бюрократии».

Наиболее важным вопросом внутренней политики Николая I являлся крестьянский вопрос. Николай I понимал необходимость отмены крепостного права, но не мог осуществить этого из-за противодействия дворянства и боязни «общего потрясения». В силу этого он ограничивался такими незначительными мерами, как издание закона об обязанных крестьянах, частичным проведением реформы государственных крестьян. Полного освобождения крестьян при жизни императора не состоялось.

Но некоторые историки, в частности, В. Ключевский, указывали на три существенных изменения в данной области, произошедшие в царствование Николая I:

- произошло резкое сокращение численности крепостных крестьян, они перестали составлять большинство населения. Очевидно, немалую роль сыграло прекращение практики «раздачи» государственных крестьян помещикам вместе с землями, процветавшей при прежних царях, и начавшееся стихийное освобождение крестьян;

- сильно улучшилось положение государственных крестьян, всем государственным крестьянам были выделены собственные наделы земли и участки леса, а также повсеместно были учреждены вспомогательные кассы и хлебные магазины, которые оказывали крестьянам помощь денежными ссудами и зерном в случае неурожая.

В результате этих мер не только выросло благосостояние госкрестьян, но и доходы казны с них увеличились на 15-20%, недоимки по податям уменьшились вдвое, а безземельных батраков, влачивших нищенское и зависимое существование, к середине 1850-х годов практически не осталось, все получили землю от государства;

- значительно улучшилось положение крепостных крестьян: был принят ряд законов, улучшавших их положение: помещикам было строго запрещено продавать крестьян (без земли) и ссылать их на каторгу, что ранее было обычной практикой; крепостные получили право владеть землей, вести предпринимательскую деятельность и получили относительную свободу передвижения.

В царствование Николая I завершилось восстановление Москвы после пожара 1812 г., по его указанию в память императора Александра I, «восстановившего Москву из пепла и развалин», построены Триумфальные ворота в 1826г. и начались работы по реализации новой программы планировки и застройки Москвы (архитекторы М.Д. Быковский, К.А. Тон).

Расширились границы центра города и прилегающих к нему улиц, реставрированы памятники Кремля, в том числе Арсенал, вдоль стен которого были расставлены трофеи 1812 — пушки (всего 875), отбитые у «Великой армии»; построено здание Оружейной палаты (1844—51).

В 1839 состоялась торжественная церемония закладки храма Христа Спасителя.

Главная постройка в Москве при императоре Николае I — Большой Кремлёвский дворец, освящение которого состоялось 3 апреля 1849 г. в присутствии государя и всей императорской фамилии.

Улучшению водоснабжения города способствовало строительство «Алексеевского водопроводного здания», заложенного в 1828. В 1829 «на каменных быках и устоях» возведён постоянный Москворецкий мост. Большое значение для Москвы имело строительство Николаевской железной дороги (Петербург — Москва; движение поездов началось в 1851) и Петербург-Варшава. Было пущено 100 пароходов.

Важной стороной внешней политики явился возврат к принципам Священного союза. Возросла роль России в борьбе с любыми проявлениями «духа перемен» в европейской жизни.

Именно в правление Николая I Россия получила нелестное прозвание «жандарма Европы».

Осенью 1831 г. русскими войсками было жестоко подавлено восстание в Польше, в результате чего Польша потеряла автономию. Русская армия подавила революцию в Венгрии.

Особое место во внешней политике Николая I занимал Восточный вопрос.

Россия при Николае I отказалась от планов по разделу Османской империи, которые обсуждались при предыдущих царях (Екатерине II и Павле I), и начала проводить совершенно иную политику на Балканах — политику защиты православного населения и обеспечение его религиозных и гражданских прав, вплоть до политической независимости.

Наряду с этим Россия стремилась обеспечить своё влияние на Балканах и возможность беспрепятственного мореходства в проливах (Босфор и Дарданеллы).

В ходе русско-турецких войн 1806—1812 гг. и 1828—1829 годов Россия добилась больших успехов в осуществлении этой политики.

По требованию России, объявившей себя покровительницей всех христианских подданных султана, султан был вынужден признать свободу и независимость Греции и широкую автономию Сербии (1830); по Ункяр-Искелесикийскому договору (1833), ознаменовавшему пик российского влияния в Константинополе, Россия получила право блокировать проход иностранных кораблей в Чёрное море (которое было ей утрачено в 1841 году).

Эти же причины: поддержка православных христиан Османской империи и разногласия по Восточному вопросу — толкнули Россию на обострение отношений с Турцией в 1853 году, следствием чего стало объявление ею войны России.

Начало войны с Турцией в 1853 году было ознаменовано блестящей победой русского флота под командованием адмирала П. С. Нахимова, разгромившего противника в Синопской бухте. Это был последний крупный бой парусного флота.

Военные успехи России вызвали негативную реакцию на Западе. Ведущие мировые державы не были заинтересованы в усилении России за счет дряхлеющей Османской Империи. Это создало основу для военного союза Англии и Франции. Просчёт Николая I в оценке внутриполитической обстановки в Англии, Франции и Австрии привел к тому, что страна оказалась в политической изоляции.

В 1854 году Англия и Франция вступили в войну на стороне Турции. Из-за технической отсталости России было сложно противостоять этим европейским державам. Основные военные действия развернулись в Крыму.

В октябре 1854 года союзники осадили Севастополь. Русская армия потерпела ряд поражений и не смогла оказать помощи осаждённому городу-крепости. Несмотря на героическую оборону города, после 11-месячной осады, в августе 1855 года, защитники Севастополя были вынуждены сдать город.

В начале 1856 года по итогам Крымской войны подписан Парижский мирный трактат.

По его условиям России запрещалось иметь на Чёрном море военно-морские силы, арсеналы и крепости. Россия становилась уязвима с моря и лишалась возможности вести активную внешнюю политику в этом регионе.

Он поддерживал Александрийский театр, ему читали свои произведения и Пушкин, и Гоголь, он первым поддержал талант Л. Толстого, у него хватило и литературного вкуса, и гражданского мужества, чтобы отстоять „Ревизора“ и после первого представления сказать: «Досталось всем — а больше всего МНЕ». Но отношение современников к нему было довольно противоречивым.

С.М. Соловьев писал: «Он хотел бы отрубить все головы, которые поднимались над общим уровнем».

Н. В. Гоголь вспоминал, что Николай I своим приездом в Москву во время ужасов эпидемии холеры проявил стремление воздвигнуть и ободрить падшего — «черта, которую едва ли показал кто-нибудь из венценосцев».

Герцен, с юности болезненно переживавший провал восстания декабристов, приписывал личности царя жестокость, грубость, злопамятность, нетерпимость к «свободомыслию», обвинял его в следовании реакционным курсом внутренней политики.

И. Л. Солоневич писал, что Николай I был, подобно Александру Невскому и Ивану III, истинным «державным хозяином», с «хозяйским глазом и хозяйским расчетом».

«Николая Павловича современники его не «боготворили», как во время его царствования было принято выражаться, а боялись. Необожание, небоготворение было бы, вероятно, признано государственным преступлением. И постепенно это заказное чувство, необходимая гарантия личной безопасности, вошло в плоть и кровь современников и затем было привито и их детям и внукам (Н.Е. Врангель).

Хрупкость николаевской вертикали спровоцировала вторжение неприятеля. После поражения России в Крымской войне известный публицист заметил: -

- «Не знаю, что будет теперь, но знаю, что все будет совершенно иначе: по-старому жить невозможно».

Близкие государя отмечали, что, получая новости о военных поражениях в ходе Крымской войны, он страдал бессонными ночами, «клал земные поклоны» и после каждого донесения «плакал как ребенок».

Николай I скончался в возрасте 58 лет.

По официальной версии от гриппа, перешедшего в воспаление легких. Мол, нравственное потрясение от поражения в войне надломило железное здоровье императора, и истощенный организм не вынес обычной инфлюэнцы. Однако сразу после манифеста о кончине по столице пошли сплетни о том, что император либо покончил с собой, либо был отравлен.

«Разнеслись слухи о том, что царь отравлен, — записал в дневнике публицист Николай Добролюбов, — что оттого и не хотели его бальзамировать по прежнему способу, при котором, взрезавши труп, нашли бы яд во внутренностях, что потому и не показывали народу лицо царя».

Историк Анатолий Смирнов в качестве доказательств версии самоубийства приводит воспоминания дипломата Александра Пеликана, а также записки полковника генерального штаба, адъютанта цесаревича Ивана Савицкого.

Первый писал: -

- «Вскоре после смерти Николая Павловича Мандт (личный врач императора. — «Итоги») исчез с петербургского горизонта… Мандт дал желавшему во что бы то ни стало покончить с собою Николаю яд…

Самовластный император достиг бы своей цели и без помощи Мандта: -

- он нашел бы иной способ покончить с собой и, возможно, более заметный».

Савицкий в своих мемуарах подтверждает, что царю помог уйти в мир иной «немец Мандт — гомеопат, любимый царем лейб-медик, которого народная молва обвинила в гибели (отравлении) императора, вынужденный спасаться бегством за границу».

Наконец, анатом Венцель Грубер, бальзамировавший тело Николая I, похоже, составил слишком реалистичный протокол вскрытия, за что был даже посажен в Петропавловскую крепость. Грубер обнаружил явные следы отравления.

Случай особый. Николай I, пожалуй, единственный российский правитель, сумевший непредвзято оценить итоги своей деятельности и сам себе вынести приговор. Потерю Россией статуса главной континентальной державы, лишенной флота даже в «домашнем» Черном море, государь пережить был не в силах.

Умирая, Николай I честно признался наследнику, будущему реформатору Александру II: -

- «Сдаю тебе команду не в полном порядке».

А внуку, будущему царю Александру III, почему-то посоветовал учиться умирать.

До конца династии оставалось каких-то 62 года…

Это интересно

+2

|

|||

Последние откомментированные темы:

-

16 суровых мужиков, которые ни в какую не хотели заводить котов, но быстро пали жертвами их обаяния ...-

(1)

lenlidrom

,

12.02.2022

-

Подборка лучших фотографий дикой природы с конкурса «Wildlife Photographer» за 2021 год ...-

(2)

Elizabeth***@***

,

07.02.2022

-

Редчайшие животные на планете ...-

(2)

Elizabeth***@***

,

06.02.2022

-

смешные гифки с кошками...-

(2)

Elizabeth***@***

,

06.02.2022

-

Самые длинные мосты планеты...-

(1)

sasha123

,

16.01.2022

20240610042631